Obrolan dengan kepala suku Tanda Baca, Eka Putra, untuk menerjemahkan esai-esai Toni Morrison diawali pada Februari 2021. Ketika itu aku baru saja rampung menerjemahkan kumpulan cerita tentang kucing yang diterbitkan oleh Pojok Cerpen, saudara sepersusuan Tanda Baca.

Kira-kira setahun kemudian Tanda Baca memperoleh copyright dari agensi di New York yang mengurus penerjemahan buku-buku Toni Morrison. Proses mendapatkan copyright itu sebenarnya layak diceritakan mengingat itu pertama kali Tanda Baca mengurus izin penerjemahan dan sempat kesasar-sasar. Tapi ceritanya lain kali saja. Di saat yang sama, Februari 2022, aku tengah bersiap untuk berangkat lagi ke Amerika Serikat (AS), meneruskan beberapa rencana yang tertunda oleh pandemi. “Toni Morrison!” seruku dalam hati. Antusias, tapi juga jeri. Bahkan saat mengepak koper aku sudah berencana untuk foto di samping fotonya yang pernah kulihat, yang dipajang gagah, solo, di salah satu dinding di ruang tengah lantai dua National Portrait Gallery, di Washington D.C. Salah satu museum di bawah naungan Smithsonian Institution khusus untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan potret-potret para tokoh yang berkontribusi besar dalam sejarah, perkembangan, dan budaya AS.

Namun, malang tak dapat ditendang untung tak boleh dirundung, ketika kukunjungi galeri potret itu pada Maret 2022, foto Toni Morrison yang agung, yang memancarkan kekuatan karakternya itu, tak ada. Aku bertanya pada petugas yang berjaga, dan katanya: “I’ve no idea, Ma’am. I’m sorry. It’s not on display today.” Dan aku mendesak, kubilang kalau aku terbang jauh dari balik bumi khusus untuk ke galeri itu. “Please, let me talk to your supervisor,” pintaku, dengan wajah mendamba. Lalu aku mengikutinya turun ke lantai pertama untuk dipertemukan dengan perempuan berambut keriting keperakan yang tersenyum selebar pintu surga. Petugas jaga itu menjelaskan maksudku. Tanpa kehilangan senyum, sang supervisor kemudian cerita kalau potret Morrison memang sedang ‘dirawat’ dan belum jelas kapan akan dipajang lagi. “I’m so sorry,” katanya, menatapku selembut mentega. Lunglai gontai aku berbalik. “Oh! Ma’am … wait please,” serunya dengan suara melodius. Dia bilang, mungkin aku bisa menemukan foto Morrison di National Museum of African American History and Culture, sama-sama museum di bawah Smithsonian Institution.

Begitu ada waktu, di pertengahan Ramadan, bergegas aku ke museum itu. Mungkin karena puasa, mataku jadi makin rabun dan tak kutemukan satu pun fotonya di museum 10 lantai itu. Setelah dua jam, temanku yang membantu mencari mendatangiku dengan wajah cerah, “Ada satu, di sana, ditayangkan di layar di bawah langit-langit.” Setelah menunggu beberapa menit, wajah Morrison muncul di layar, tak sampai 10 detik. Untuk berfoto bersama gambarnya di layar, aku harus menunggu sekitar 5 menit sampai tayangan itu muncul lagi. Dalam temaram lelampu, hasil fotonya tak sejernih yang kumau. Tak apa, yang penting harapanku terwujud.

Begitulah sekeping kisah usahaku mendekatkan diri pada pemenang Nobel Sastra 1993 itu. Menerjemahkan esai-esai Morrison bukan hanya megap-megap menyelami isi pikirannya yang menurutku sedalam samudera dan terengah-engah menggapai gagasannya yang menjulang ke angkasa, melainkan mengenali dirinya pun, bahkan jika hanya dari foto-fotonya.

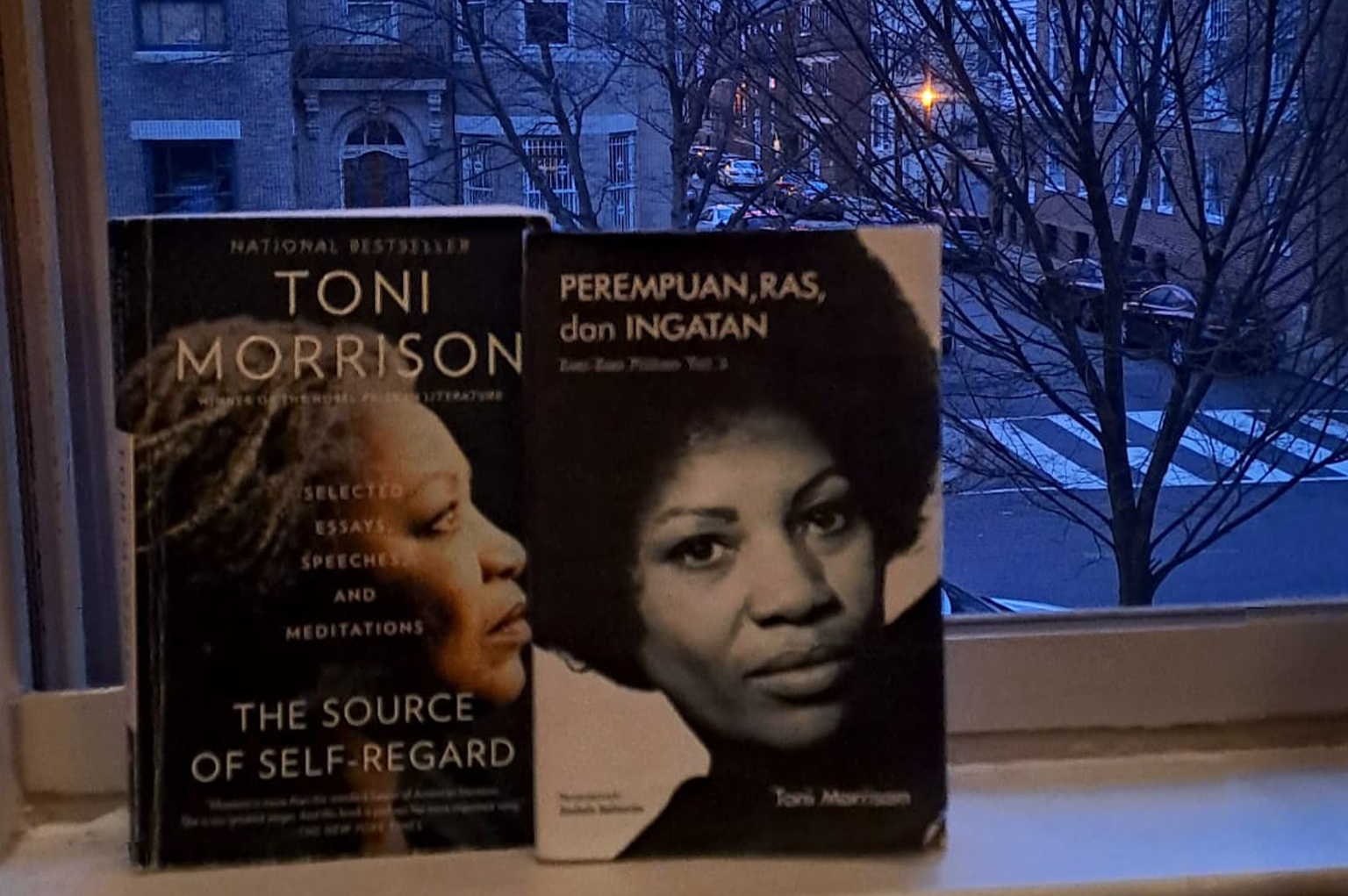

Delapan belas esai dalam buku ini merupakan bagian pertama dari tiga bagian dalam buku aslinya yang berjudul The Source of Self-Regard. Dalam edisi aslinya, bagian pertama ini diberi judul The Foreigner’s Home; judul yang sangat pas dengan topik-topik yang dibahas di dalamnya. Pembaca Indonesia akan lebih mudah memahami, dan merasakan, secara detail esai-esai Morrison jika ia lebih mengenal AS, melihat sedikit di bawah lapisan “kulit ari kemewahan sekaligus kebusukan” yang ditonton dari jarak sekitar 15 ribu kilometer melalui layar.

Kebanyakan orang Indonesia mengenal AS sebatas film—Hollywood!—dan berita yang cenderung gemebyar kalua tidak brutal; referensinya Los Angeles, Chicago, dan Miami, padahal Amerika Serikat itu jauh lebih bhinneka dari Nusantara. Keragaman di sana tidak sebatas bahasa dan baju adat, tetapi mulai dari warna kulit yang hitam-coklat-merah-kuning-putihnya bisa dikenali dengan mata telanjang dari kejauhan hingga aneka aroma makanan yang menerobos melalui lubang-lubang di bawah pintu dan jendela-jendela terbuka dan menyebar sepanjang lorong bangunan apartemen atau trotoar di dalam satu lingkungan. Di kota-kotabesar, hanya dengan berdiri di pinggir jalan, orang akan segera melihat manusia-manusia yang lalu-lalang dengan perbedaan fisik yang bisa sangat kontras. Tidak sesederhana McD dan Starbucks yang kita anggap—kadang dengan bangga kadang dengan olok-olok—sebagai “simbol Amerika”.

Berdasarkan informasi dari Biro Sensus AS, di tahun 2021, negeri yang kerap kusebut sebagai rumah para imigran itu jadi tempat tinggal 45 juta orang yang terlahir di negara lain, atau 13.6 persen dari total penduduknya di tahun yang sama. Artinya 1 dari setiap 7 penduduk AS masuk ke negara itu sebagai orang asing. Jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja para pendatang itu memberi warna-warni “meriah” pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di antara 45 juta penduduk itu ada sekitar 11,5 juta orang yang masuk ke AS secara ilegal karena berbagai alasan. Maka, tak heran jika dalam beberapa esainya Toni Morrison menekankan tentang mewabahnya keresahan dan ketakutan akan “benteng yang diterobos oleh kaum barbar”. Juga sudah sewajarnya jika derasnya arus masuk orang asing itu menyeret suatu rasa asing—foreignness—pada diri sendiri, apalagi pada orang lain yang benar-benar asing, pada liyan. Salah satu akibatnya, rasa asing dua arah itu—pada diri dan pada liyan—tumbuh kian subur, tidak tampak namun sangat berdampak, ibarat kanker ganas yang mematikan raga dan melemahkan jiwa.

Foreignness—perasaan asing dari atau tentang sesuatu, perasaan bukan bagian dari sesuatu, dianggap asing—secara pribadi juga kurasakan di Jogja. Toni Morrison menggali topik itu begitu dalam sampai aku tersedot masuk saat menerjemahkannya, dan mendapat “pencerahan” atas rasa asing yang kualami, yang kujalani, beberapa tahun terakhir ini di rumahku sendiri, di Sleman, di Jogja. Perubahan fisik yang begitu cepat di seluruh penjuru provinsi dan membanjirnya pendatang serta wisatawan sepanjang tahun memicu tumbuhnya perasaan terasing di rumah sendiri. Aku merasa hanya bisa nyawang, tak mampu memahami apalagi mengendalikan, jika berperan paling-paling sebatas “mampu membayar” agar bisa masuk ke dalam dunia yang berubah itu. Jadi tidak ada rasa memiliki, sekadar pertukaran antara perubahan itu dan uangku, ya cuma itu, jual-beli. Sulit sekali menempatkan diriku di dalamnya, membuatnya jadi bagian diriku, membuat diriku jadi bagiannya. Sangat sulit menumbuhkan sense of belonging sekaligus pengakuan tulus dan murni dari jiwa bahwa it belongs to me. Rasa timbal-balik itu tidak kutemukan. Itulah foreignness.

Tulisan Toni Morrison dalam buku ini bukan sebatas membahas dinamika kehidupan di AS meskipun sebagian besar merupakan naskah pidato yang disampaikan di depan berbagai forum penting dan bermartabat di AS. Topik-topik dan ulasannya lintasnegara dan lintaszaman. Misalnya tentang demonisasi kelompok yang dianggap liyan, hal itu juga terjadi di Indonesia dan di Myanmar, dan di seluruh penjuru dunia. Atau tentang seniman yang kesengsaraannya dinarasikan sedemikian rupa untuk dikemas jadi satu dengan karya seninya agar semakin tinggi nilai jualnya. Jangkauan pikirannya terbentang beradab-abad ke belakang sehingga ia menyebut Perang Dunia II sebagai perang “baru-baru ini”.

Beberapa pengamat karya-karyanya menyatakan bahwa esai-esai dalam The Source of Self-Regard ini timeless. Artinya isu-isu yang ia soroti tetap aktual dan faktual, terjadi sebelum, ketika, dan setelah tulisan-tulisan itu terbit, hingga hari ini. Dalam versi terjemahan volume pertama ini, esai paling lama ditulis pada tahun 1979, berjudul Saudara Tiri Cinderella, dan paling baru ditulis tahun 2013 berjudul Harga Kekayaan, Biaya Perawatan. Dalam rentang masa itu, banyak peristiwa dalam negeri dan internasional mempengaruhi kehidupan masyarakat AS. Untuk menyebutkan beberapa yang terbesar, yakni: berakhirnya perang Vietnam pada 1975 yang dampaknya pada orang-orang yang terjun langsung masih terasa sampai hari ini; runtuhnya Uni Soviet yang memaksa penataan-ulang negara-bangsa yang kemudian memicu perpindahan orang secara masif, baik sukarela atau terpaksa; antara tahun 1989 sampai peristiwa 11 September 2001, AS menguasai dunia dan banyak negara mau atau dipaksa membeli demokrasi ala AS; peledakan Twin Towers dan gedungPentagon dengan menabrakkan pesawat terbang yang disusul invasi AS ke Afghanistan pada tahun 2001; dan invasi ke Irak pada awal 2003. Kebetulan aku sedang kuliah di sana, di University of Maryland tak jauh dari Washington DC, ketika Bush muda menyatakan perang melawan Irak. Aku sesekali ikut demo di lingkungan kampus atau nglurug ke kompleks Gedung Putih dan Gedung Capitol bersama belasan ribu warga AS dan mahasiswa internasional dari berbagai penjuru dunia.

Masih dalam kurun waktu penulisan esai-esai Morrison, perubahan yang langsung terkait dengan warga kulit hitam di AS salah satunya yaitu gentrifikasi secara menyeluruh pada awal 1990-an, yang terus berlangsung sampai sekarang. Gentrifikasi yang mengusir warga kulit hitam dari kawasan tempat tinggalnya yang telah mapan, untuk pindah ke tempat-tempat yang miskin (jauh dari tempat kerja dan fasilitas pelayanan umum yang memadai, khususnya pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta terbatasnya tempat hiburan yang aman dan nyaman). Tentu saja terpilihnya Barack Obama sebagai presiden ke-44 AS, dan presiden pertama etnis Afrika-Amerika, yang menjabat selama dua periode dari Januari 2009 sampai Januari 2017, berpengaruh besar pada warga kulit hitam. Di masa kepemimpinannya terjadi banyak perbaikan kebijakan terkait kelompok minoritas dan imigran.

Sebagai warga negara AS berkulit hitam yang terlahir dalam keluarga kelas pekerja—bukan budak—ia mengenyam pendidikan pascasarjana di Universitas Cornell, salah satu perguruan tinggi liberal arts ternama. Salah satu kenangan traumatik di masa perbudakan yaitu cerita ayahnya, yang ketika usia 15 tahun menyaksikan dua tetangganya, pengusaha kulit hitam, digantung beramai-ramai oleh sekelompok orang kulit putih. Kepedulian Toni Morrison pada perdamaian dunia serta kelompok terpinggirkan dan paling menderita tumbuh sejak kecil. Kepedulian itu semakin kuat dengan bertambahnya usia dan tanpa ragu ia curahkan melalui tulisan-tulisannya. Dari esai-esainya pembaca bisa “melihat” AS—atau kaum kulit putih secara umum—yang kuat sekaligus lemah, heroik juga pecundang, diagung- dipujakan pun dihujat-penuh-benci, kaya-raya di satu sisi dan miskin-papa di sisi lain.

Sebagai “dewi bahasa” Toni Morrison sangat memahami bahwa bahasa adalah pedang bermata dua. Jika ia ada di tangan para despot, ia bisa ditebaskan dengan berbagai jurus untuk memisahkan manusia dari kemanusiaannya. Dalam salah satu esainya Toni Morrison berusaha meyakinkan bahwa salah satu tameng ampuh untuk menahan tebasan pedang itu adalah literatur. Jika kita, aku dan kawan-kawan pembaca buku ini, sepakat dengannya, maka kita perlu bekerja ekstra keras menempa tameng baja pelindung kemanusiaan kita, sebab kita semua paham: selain setumpuk “buku resmi” yang diwajibkan di sekolah dari tingkat dasar sampai menengah atas—bahkan perguruan tinggi—literatur di negeri khatulistiwa ini teronggok berselimut sarang laba-laba di sudut gudang gelap entah di mana.

Hal lain yang menurutku penting dan ingin kutuliskan dalam catatan ini yakni, dalam hampir setiap esainya Toni Morrison merujuk tokoh-tokoh dunia yang telah mewarnai sejarah dalam berbagai bidang ilmu, termasuk tokoh-tokoh nasional yang mungkin tidak dikenal di dunia internasional tapi berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di sana; pengaruh baik atau buruk. Ia juga mengutip quotes dari karya-karya sastra dunia untuk memperkuat tulisan-tulisannya. Sebagai penerjemah, aku jadi masygul, lalu berpikir Panjang mencari cara terbaik agar pembaca—yang mungkin belum mengenal tokoh-tokoh yang disebutkan dan atau belum membaca karya-karya yang dikutip—bisa nyaman mengikuti uraiannya. Maka kuputuskan untuk menyelipkan catatan kaki secukupnya; batasan “cukup” berdasarkan asumsiku saja. Jika kurang ataupun berlebih, mohon pembaca sudi memaafkan. Menurutku, salah satu tantangan—sekaligus kenikmatan—membaca buku adalah terpicu untuk berkelana merambah informasi lebih jauh, lebih luas, tentang hal-hal yang baru sedikit atau belum diketahui. Dalam esai Literatur dan Kehidupan Publik, ia mengutip ending dari tiga novelnya yang dikenal sebagai trilogi: Beloved, Jazz, dan Paradise. Pembaca yang sudah membaca ketiga novel tersebut tentu akan lebih memahami pesan yang disampaikan dalam esai.

Sarkasme dalam beberapa esainya, terutama Rasisme dan Fasisme, sangat nendang. Menurutku majas ini merupakan salah satu ciri utama dalam tulisan-tulisannya. Sarkasme yang lebih halus—dan anehnya membuatku terbahak-bahak—terasa pada esai Advokasi Seni. Toni Morrison menyatakan bahwa dukungan untuk seniman sebaiknya diberikan secara acak, sesekali, tidak terjadwal, agar para seniman tidak terlena dan tetap menghasilkan karya-karya berkualitas dalam kesengsaraannya. Ketika berhadapan dengan kalimat-kalimat sarkastis itu, aku acap ragu-ragu, atau harus kuterjemahkan sama kerasnya—tentu dengan tingkat kesulitan tinggi—atau secukupnya, yang penting pesan tersampaikan. Aku memilih keduanya.

Hal terakhir ialah tentang diksi dan metafora. Bahasa Inggris yang sudah baku itu, dengan kelihaiannya bermain bahasa, menjadi begitu luwes ditarik-ditekuk-diliukkan sedemikian rupa sehingga aku—sebagai penerjemah yang buku terjemahannya baru sebatas jumlah jari dua tangan—kerap susah-payah memilih padan kata yang pas. Dalam mencari padan kata paling tepat sesekali aku berdiskusi dengan anak dan menantuku yang keduanya punya latar belakang pendidikan bahasa (Jepang), atau berkonsultasi pada adik iparku yang calon doktor di bidang bahasa Indonesia, dan teman-teman lain yang kuanggap lebih mampu. Salah satu contoh yang nyantol di otakku adalah frasa nonaligned humanist. Jika frasa itu dimasukkan ke dalam kolom mesin pencari sebagai keyword bertanda-kutip, akan muncul kurang dari sepuluh temuan yang semuanya merujuk pada esai Toni Morrison. Metafora yang ia gunakan juga kreatif pol, sehingga aku kudu jumpalitan supaya terjemahanku setidaknya cukup baik, tidak wagu. Kalau ternyata masih wagu, duh, semoga dimaafkan dan yang penting pesan secara umum tetap bisa ditangkap, syukur-syukur bisa memberi pencerahan.

Penerjemahan esai-esai Toni Morrison ini kujalani dengan khusyuk, cenderung kontemplatif. Saat mengerjakannya kerap pikiranku terhanyut, atau lebih tepatnya tersihir, kunikmati sampai ke peletakan titik-dan-koma. Aku sungguh beruntung, Eka Putra mengizinkanku memilih sendiri editor yang menurutku bisa tandem dengan pas: Rina Widya. Ya, seperti naik sepeda tandem, genjotan pedal kami cukup seirama, mungkin karena sekitar seabad lalu kami pernah menggarap dua majalah bersama. Menurutku, baru sekali ini aku merasa “punya editor” yang bisa kusebut “editorku” dengan hormat, selayaknya penulis sungguhan (yungalaaah … nulis 10 buku terjemahan apa belum bisa disebut “penulis” sungguhan?).

Terima kasih banyak untuk tim Tanda Baca dan khususnya Eka Putra yang sabar menanggapi segala ocehanku dan mengikuti mauku … busyeeet … emang apa mauku! Terima kasih untuk Rina Widya, editorku. Terima kasih untuk anak-mantu-suamiku yang tabah mendengarkan gerutuanku kalau sedang kesulitan. Tentunya terima kasih pada Lex Rieffel yang membantu mengetuk pintu agensi Ibu Toni Morrison. Sengaja kata “ibu” kutambahkan sebagai tanda hormat dan kagum.

Endah Raharjo